食のイノベーションの本質 ─ 95%の基本を守り、5%の変化を徹底する

これから世の中はどうなるのか。

人口減少するなか、超高齢・単身社会、二極化・分散化する社会となり、家族・地域・産業・ビジネスのかたちを大きく変える。IoT、ロボット、VR、人工知能といった技術が、さらにわたしたちの生活、社会、産業・ビジネスは変わる。これからどうしたらいいだろうか?

この10~30年で、なにが変わったのか?30年間の食卓の変化でみてみる。

1980年代の外食といえばステーキ、そのステーキを家で食べるのが贅沢だった。90年代に料理はグローバル化し、共働きが進み「時短」「簡単」が求められる。2000年代に衝撃的なことが起こる、「料理レシピの標準家族が4人から2人」となった。それに伴い「シンプル」「健康ニーズ」が浮上。2005年からスマホで料理を撮って友人に発信するようになり、リーマンショック後は「安く早く楽に、しかし健康」が論点となる。2011年の東日本大震災後、休日にみんなが集まって食べること、「料理をつくる」プロセスが大事となる。この30年で、食卓をめぐる風景がこれだけ変わった。

とりわけ、この10年間、スマホによって、人々の生活、人と人の関係、ビジネス、仕事の進め方が劇的に変わった。時間速度は早まり、変化のマグニチュードは大きくなっていく。問題は、スマホによってなにが得られ、なにを失ったかということ。分からないことがあったら、スマホで手軽に検索する。情報がすぐ手に入ると、分かったような、できたような気がする。それが正しいのか正しくないのか関心がなくなる。見えるのはインプットとアウトプットだけとなり、アウトプットを導くプロセスが「ブラックボックス」化し、大切なことが見えなくなった。技術によって得られることと、失うことがある。

食のプロセスもブラックボックス化した。

かつて旬の食材をつくり、運び、旬の「出会いもの」である食材を組合せて、旬の行事の料理をつくり、人々をもてなした。その旬が薄れた。農業・漁業技術、梱包技術、輸送技術、冷蔵・保管技術の進歩で、欲しい食材が一年中いつでも手に入る。どの国・地域のものでも手に入る。調理技術や調味料の開発によって、効率的・機能的となったが、本来の食のプロセスが中間省略されていき、ついには「ブラックボックス」化することとなった。

ホッチキスが料理のなかに混入していても当店の厨房で混入しないと一点張りの店、店内の席は沢山空いていているのに40分も待たせる店、閉店時間が22時30分なのに21時30分に突然閉店ですからと追いだす店 ─ すべてここ半年で私が経験したこと。人手不足だから、観光客が増えて忙しくなっているという要因もあろうが、今までと根本的になにかが変わってきている。

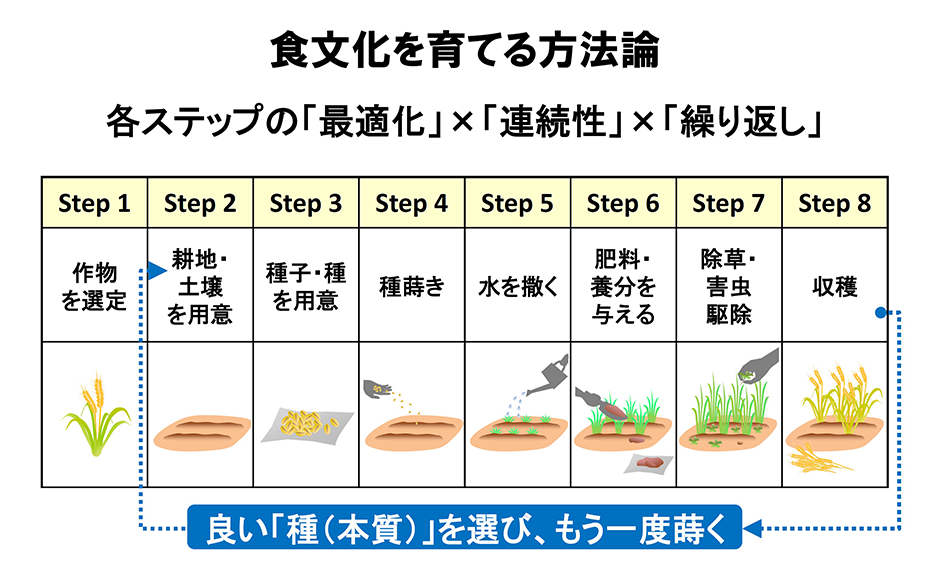

それは、食だけではない。今まで考えられないようなことがいろいろな場で顕れている。なぜそうなるのか?時代の基本潮流が変わっているのに、昔つくった制度や仕組みで、仕事をしようとするから適合不全がおこる。 では、なぜ適合不全となるのか。なぜ食ビジネスが現状とずれていくのか。それは時代の潮流を読めなくなり、「文化」が繰り返せなくなっているからではないか。文化とはCulture、「耕し、栽培」が本来の意味で、「耕し、種を蒔き、水・養分を与え、収穫し、種をとり、繰り返す」というステップを繰り返していくことである。

食ビジネスは日々お客さまに接しサービスをご提供する。食ビジネスは各ステップの「最適化」×「連続性」×「繰り返し」のステップを確実に踏んでいくことが基本である。種を蒔き育て収穫して、種をとり、またもう一度種を蒔き栽培し収穫するというステップを日々繰り返しつづける。一人一人のお客さまに満足・感動いただくという「食での最高の体験」を毎日毎日ご提供するという基本を繰り返し、日々よりよいものに改善して進化させていくことこそ「食ビジネスの文化」である。

食ビジネスは日々お客さまに接しサービスをご提供する。食ビジネスは各ステップの「最適化」×「連続性」×「繰り返し」のステップを確実に踏んでいくことが基本である。種を蒔き育て収穫して、種をとり、またもう一度種を蒔き栽培し収穫するというステップを日々繰り返しつづける。一人一人のお客さまに満足・感動いただくという「食での最高の体験」を毎日毎日ご提供するという基本を繰り返し、日々よりよいものに改善して進化させていくことこそ「食ビジネスの文化」である。

しかしながら食のビジネスプロセスをブラックボックス化したり、手を抜いたり、端折ったりすることで、様々な問題をひきおこす。よって食ビジネスの本質はなにか、食ビジネスのプロセスの基本はなにかを認識し、その食ビジネスの基本を守り、これまでの方法論を95%継承し、新たな動き・情報・方法論を5%加えていくことによって、時代の潮流に対応していける。それが食のイノベーションの本質で、それによって食ビジネス文化は進化し、洗練され、繰り返されていくのではないだろうか。

[掲載日:2018年3月1日]