不易流行

私が料理、特にフランス料理に関わって46年。言いかえれば、ほぼ半世紀になりました。

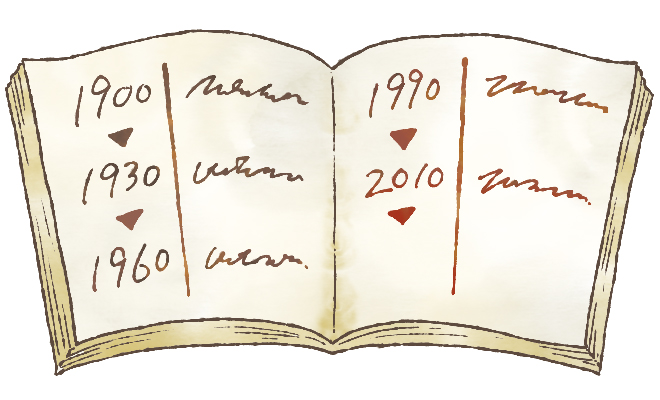

その間、私の見てきたフランス料理の変化は著しいものがありました。私の50年とそれ以前の歴史を振り返ってみましょう。

1900年代、オーギュスト・エスコフィエに代表される。彼の残した料理書「guide culimaire(料理の手引き)」はそれまでの時代の料理を整理・編纂したもの。その序文にエスコフィエが述べている「料理は簡素化しなくてはならない・・・」という一文を書き残している。

1900年代、オーギュスト・エスコフィエに代表される。彼の残した料理書「guide culimaire(料理の手引き)」はそれまでの時代の料理を整理・編纂したもの。その序文にエスコフィエが述べている「料理は簡素化しなくてはならない・・・」という一文を書き残している。

1930年代、ガイドブック「ミシュラン」の影響もあってか地方のレストランのオーナーシェフが知られる時代になる。その代表格がフェルナン・ポワンである。

必要以上にソースに小麦粉のつなぎを使用せず、出し汁を煮詰めてゼラチン質で濃度を求め、コクにバターで仕上げるようになった。お客のテーブルにシルバーの大皿で運び、サービス人が銘々の分を取り分けるということが多かった。1960年代、フェルナン・ポワンの弟子でもあり、最年少でMOFを獲得したポール・ボキューズが実力を伸ばしてくる。

70年を過ぎたころから始まったヌーベル・キュイジーヌ。ボキューズは先頭に立ち積極的に食材の新しい組み合わせや新しい調理道具の使用、前時代でやっていた調理法の見直しなどを進めた。その時期に若くして頭角を現したのがジョエル・ロビュションである。完全主義者のロビュションは盛り付けの美しさもさることながら火通しなど完璧さを求めた。フランスの料理界をけん引していった。1990年代にはヨーロッパの料理は新しい方向に向かっていく。

スペイン人のフェラン・アドリエの出現だ。創作豊かな調理法と盛りつけの斬新さに世界が驚愕した。調理科学を駆使して作り上げる料理に世界中の料理人たちがその方向に向かったと言っても過言ではない。

2013年頃までは調理科学に基づく分子調理が流行して、肉の低温・長時間焼き、油や湯をサーキュレーションして低温でタンパク質の変質を微妙に調整して新食感の料理を作り出した。そんな調理を可能にする機器も多く開発された。そして盛りつけも独創的になった。目立ったものは盛りつける皿そのものだ。従来の皿では無く、溶岩を薄く切ったものから木を切っただけのもの、形も大きいもの、深いもの、長いもの多彩に作り出されてきた。

この時代の象徴的な盛り方は、料理を皿の中央ではなく端に弧を描くように盛りつけられ、主材料を隠すように飾られたいろいろなスプラウトや食用花で美しいものだった。

世界的に和食ブームもあり、和の盛り付けを真似する外国の料理人の中には箸を使って盛り付けをする者もいた。

少々、背景が長くなりましたが料理というものはその時代で変化してきたことを分かって頂ただいたと思う。

それを作り出してきた時代のキーパーソンとも言うべき料理人たちは修業時代に自分の中に基本とする料理をしっかりと勉強して習得し、それを基準として自分の進む指標をしっかりと持ち、独自のものを作り出してきました。

これからの料理人も先達の料理人たちが残してきたものを基準として勉強、習得し、それを如何に新しいもの、今の時代に融合させ、独自のものを作り出していくかが大切でしょう。

流行だけを追いかけると新しい料理は常に古くなっていく運命にあります。

基準にする料理技術をしっかりと研究勉強して進む方向性の指標をしっかりと持って、それらを駆使して流行に対応していかなければならない。

料理人が常に新しい料理を考え、作り出す意図とは奈辺にあるのか。

[掲載日:2018年4月2日]