食の言葉について

「あまから手帖」を編集し続けて22年目となりました。編集長となって9年、食の言葉の難しさに頭を悩ませる日々が続いています。

例えば、「懐石」と「会席」をどう使い分けるか。辞書や日本料理用語辞典に当たれば、その違いはもちろん明白なのですが、懐石料理を謳う店のコースの品書きを見て、これって懐石なんだろうか…と思うことがあります。

「割烹」もなかなか説明が難しい言葉です。2年ほど前、スペインからやって来たフードジャーナリストに「割烹と料亭はどう違うのですか?」と質問されたことがあり、大いに焦りました。割烹は中国語で、割は切る、つまり庖丁仕事のこと。烹は煮炊きという意で、つまりは火を入れること。その両方を目の前で見せるカウンターのことを、板前割烹と呼ぶようになったとか…云々。料亭は、江戸時代にすでにあった料理茶屋から発展したらしく、座敷を有し、料理人は厨房で調理し、料理は仲居さんが運んで…云々。しどろもどろになりながらなんとか説明して、返ってきた言葉が「僕が調べたことと大体同じだね」。まいりました。知ってるなら聞かんといてー!と思わず苦笑い。

トラットリア、オステリア…といったイタリアンのジャンルも、現地感覚のない私にはなかなか区別が難しく…。リストランテは高級レストランと思っていたのですが、ピッツェリア・リストランテなんて言われると、「そのピッツァいくらするんやろ?」と。けれどこの業態はイタリアにもあるそうで…。いやはや、海外の食の言葉も難しいものです。

現代は情報過多の時代。ネットで調べれば、良くも悪くもいろんな解釈に出合えます。そして、それが正しいかどうか分からない、ということを、我々は皆、知っています。だからこそ、飲食店にやってくるお客さんは、料理人や店主など食のプロの言葉を信じたいと思うのではないかな?と。海外からやって来るお客さんも、またしかりではないでしょうか。

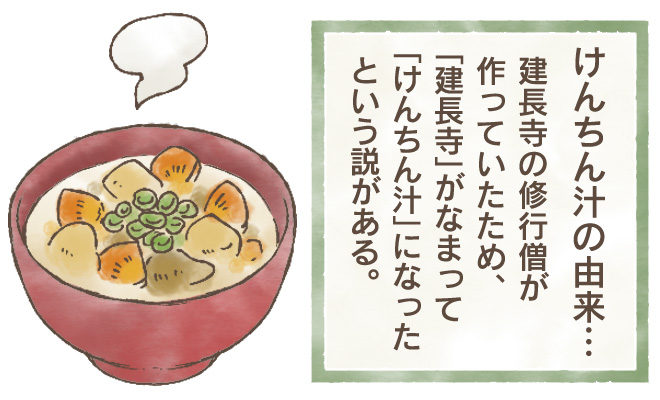

庖丁の語源は?けんちん汁の「けんちん」ってどんな意味? 調べてみると結構面白いものです。浪速の食の随筆家であり、『㐂川』の初代であられる上野修三さんは、私が“食の言葉”の師匠と思っている方で、ある時、こんな面白いことを仰っていました。「硬い食材から追い追い煮たものを、従兄弟煮と言う。追い追い=甥々とかけた洒落やね。ほなら、銘々煮た炊き合わせは、従姉妹煮とも言えるな。銘々=姪々ってネ」。それで、「あまから手帖」の取材で作ってくださった炊き合わせに本当に「従姉妹煮」と名付けられた。食の言葉を調べてみると、こんな面白い発想が生まれてくることもあるのではないかな?と思います。

庖丁の語源は?けんちん汁の「けんちん」ってどんな意味? 調べてみると結構面白いものです。浪速の食の随筆家であり、『㐂川』の初代であられる上野修三さんは、私が“食の言葉”の師匠と思っている方で、ある時、こんな面白いことを仰っていました。「硬い食材から追い追い煮たものを、従兄弟煮と言う。追い追い=甥々とかけた洒落やね。ほなら、銘々煮た炊き合わせは、従姉妹煮とも言えるな。銘々=姪々ってネ」。それで、「あまから手帖」の取材で作ってくださった炊き合わせに本当に「従姉妹煮」と名付けられた。食の言葉を調べてみると、こんな面白い発想が生まれてくることもあるのではないかな?と思います。

「あまから手帖」4代目編集長。1970年生まれ、名古屋育ち。青山学院大学経済学部を卒業後、「旭屋出版」にて飲食店専門誌を編集。1997年、(株)クリエテ関西に転職。「あまから手帖」編集部に在籍する。2001年フリーランスに。「小宿あそび」「なにわ野菜割烹指南」などのMOOK・書籍を担当後、2010年、「あまから手帖」編集長となる。

[掲載日:2018年6月1日]