定点観測のすすめ!

毎朝、目を覚ますとケトルに水を入れガス火にかける。

沸いた湯は一度をコーヒーサーバーに入れる。そこから注ぎ口が細くなったコーヒーポットに移す。湯の温度は約70度から75度ぐらいに設定する。一般的な温度から比べるとかなり低い。というのは、豆が相当深煎りなので、高い温度だと苦味が強調されることが多い。

そしてコーヒー豆をミルで挽く。それを円錐形のペーパードリップで淹れるのが朝のセレモニーとなっている。同じ豆を同じ温度で抽出する。

もう10年以上同じことを続けている。しかし、毎朝味わいが異なる。淹れ始めた頃は技術の問題が左右していたように感じていたが、どうやら最近は淹れる人間の体調によることが多い思うようになった。つまりこれは自分の体調を管理する定点観測でもあると考えるようになったのである。

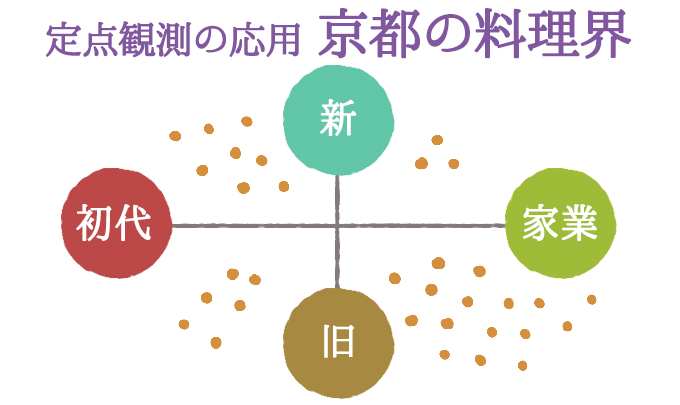

食について興味を落ち始めた約35年くらい前のこと。関西のフランス料理店を余すことなく食べようと思ったことがある。相当数のフランス料理店を巡った。まずはそのレストランの概要が分かる。次は同じメニューを食べようとした。仔羊であった。レストランによって仔羊の種類が違う。調理法は同じなのだが、脂身の部分をどれだけ焼くかによって仕上がりはかなり変化していた。同じメニューを食べ続けると、その料理に対するスタンダードが生まれる。そのスタンダードが分かればそれを基準としてマッピングが可能となる。この手法はどのジャンルの料理にも通用することで、京都の料理界では縦軸を新と旧、横軸を家業と初代にした。そうすると色々な和食の料理店が、どこに位置するかでポジショニングが分かってくる。そうすることでそのジャンルの料理店を俯瞰することができるようなった。

食について興味を落ち始めた約35年くらい前のこと。関西のフランス料理店を余すことなく食べようと思ったことがある。相当数のフランス料理店を巡った。まずはそのレストランの概要が分かる。次は同じメニューを食べようとした。仔羊であった。レストランによって仔羊の種類が違う。調理法は同じなのだが、脂身の部分をどれだけ焼くかによって仕上がりはかなり変化していた。同じメニューを食べ続けると、その料理に対するスタンダードが生まれる。そのスタンダードが分かればそれを基準としてマッピングが可能となる。この手法はどのジャンルの料理にも通用することで、京都の料理界では縦軸を新と旧、横軸を家業と初代にした。そうすると色々な和食の料理店が、どこに位置するかでポジショニングが分かってくる。そうすることでそのジャンルの料理店を俯瞰することができるようなった。

定点観測をすることの応用である。

毎朝のコーヒーを淹れるという儀式は、自らの体調を管理する定点観測であったが、近頃は抽出する器具のバリエーションが増え、器具を変えることで、味わいの変化は著しく変わってくる。定点観測という手法から見えてくることは多く、回数を重ねることが技術の修練につながること疑うまでもない。

長く続けてくると一杯のコーヒーから見えてくることも多い。

[掲載日:2019年3月4日]