なぜ、発酵に夢中になるのか?

発酵に対する関心の高まりを受けて、『料理通信』では2度ほど特集を組んだ(「世界が夢中!発酵レッスン」vol.1 2018年8月号、vol.2 2019年5月号)。

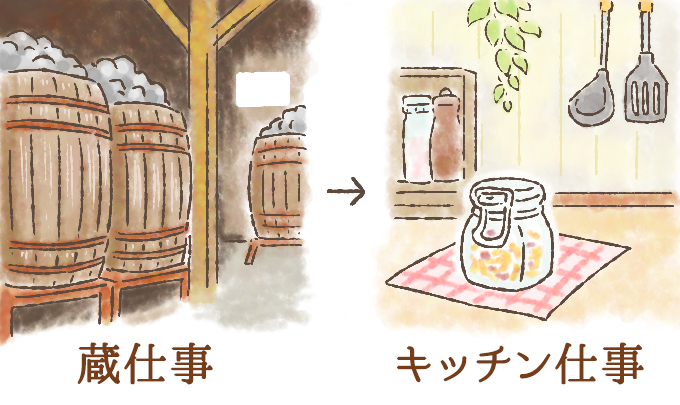

発酵と聞くと、日本人は、味噌や醤油、日本酒といった蔵仕事、あるいは樽に長期間漬け込む保存食を思い浮かべがちだ。が、現代の発酵はもっとカジュアル。食材を真空パックやガラス瓶に入れて数日置いて発酵させ、料理に活用するケースが多い。加熱によって食材の味わいや食感を引き出すのと同じ感覚で、シェフたちは発酵を調理法のひとつとして使いこなす。蔵仕事ではなくキッチン仕事としての発酵が今の世界のトレンドだ。

発酵と聞くと、日本人は、味噌や醤油、日本酒といった蔵仕事、あるいは樽に長期間漬け込む保存食を思い浮かべがちだ。が、現代の発酵はもっとカジュアル。食材を真空パックやガラス瓶に入れて数日置いて発酵させ、料理に活用するケースが多い。加熱によって食材の味わいや食感を引き出すのと同じ感覚で、シェフたちは発酵を調理法のひとつとして使いこなす。蔵仕事ではなくキッチン仕事としての発酵が今の世界のトレンドだ。

発酵を調理の柱のひとつに据えているのが東京・飯田橋の「INUA」。ご存じ「noma」のレネ・レゼピとKADOKAWAがタッグを組んで営むレストランである。

ラボに28扉の発酵器を備え、試行錯誤を重ねる中から発酵の可能性を探り出す。取材時には、ハバネロ味噌、イエロースプリットピー(エンドウ豆の皮を剥いて2つに割ったもの)味噌、鶏手羽の醤、カツオの心臓の醤、鹿舌の切れ端の醤などが発酵中だった。また、野菜や果物を60℃で3カ月以上加熱熟成させ、メイラード反応を起こさせるといった試みも。麹の活用にも意欲的で、自家製した麹に乾燥やメイラード反応を施し、オイルやシロップなどに展開して使う。

なぜ、これほど熱心に発酵に取り組むのか?

まず、発酵の前に、INUAの料理の根底に「採集」という考え方があることを理解しなければならない。同店には食材の発掘を専任とする食材探索チームが3人いて、常に新しい食材(栽培、野生を問わず)との出会いを求め続けている。そして、出会った食材に対して、何をすればどんな変化が起きるのかを探求する。温度、水分、時間など与える条件の違いによって味や食感はどう変わるのか? その一手段が発酵なのである。

つまり、INUAの料理とは、すでに確立された調理法の再現のみならず、新しい調理法を生み出すことと言っていい。

「宗教、食習慣、主義、体質などの異なる人々が食卓を囲む現代においては、動物性の食材を避けるシチュエーションが増えている。では、植物性の食材でいかに食べ手を満足させるかを考えた時、旨味や複雑な味わいをもたらす発酵――しかも調味ではなく食材自体の変化によって――は有効な調理法」と語るのはINUAのヘッドシェフ、トーマス・フレベルだ。

ちなみに、宗教も食習慣も多様な多国籍スタッフで構成されるINUAのまかないは菜食が基本。肉好きスタッフのために、水曜日のみ肉料理を出すそうだ。“ダイバーシティ社会における最大公約数的な食は菜食”というわけである(と考えると、日本の精進料理の世界的な可能性は大きいのかもしれない)。

「INUAの料理はおいしいのか? 」とよく聞かれる。正直なところ、最初は「よくわからない」という感想を抱いた。しかし、取材を重ね、彼らの考え方とアプローチを知るにつれて、INUAの料理に従来型の「おいしい、おいしくない」を当てはめること自体が間違っていると思い至った。彼らは、調理法と同時に味覚領域をも拡張していると捉えたほうがいいだろう。

日本人も見過ごしていた食材を森から掘り出して、何を施せば食べられるのかを探り出し、その結果としての料理が皿の上にのっている。極端な言い方をすると、それがINUAの料理なのである。

INUAは徹底して日本の食材を使いながら、しかし、日本人が知らなかった味を皿の上にのせてくる。その味を受け止めて、自分の味覚領域を開拓することも食べ手の愉しみのはずだ。

それは美術や音楽ではすでに行われてきた行為ではないか。美の概念を革新していくのがアーティストの役割ならば、おいしさの概念を革新していくのが料理人の役割のひとつ。

加えて、INUAの料理には、来るべき食糧危機に備えて、人間が食べられるもの、おいしさの地平を拡げていくという側面もある。カツオの心臓で醤を作るのも、鹿舌の切れ端で醤を作るのも、そもそもロスを出さないため、そして、食材に潜むポテンシャルを引き出すため。日本の森にも海にもまだまだ食の宝は眠っていて、食糧危機前に発掘しておいたほうがいいよという示唆とも取れる。

道端の草を見て、「これって、どう調理したらいい?」と考えることがガストロノミーの一側面。そんな時代がもう来ている。

『料理通信』編集主幹

栃木県生まれ。早稲田大学第一文学部演劇専攻卒。株式会社パルコ、フリーライターを経て、1995年『料理王国』編集部へ。2002年より編集長を務める。2006年6月、国内外の食の最前線の情報を独自の視点で提示するフードマガジン『料理通信』を創刊。編集長を経て、2017年7月から編集主幹に。“食で未来をつくる・食の未来を考える”をテーマにする「The Cuisine Press」(Web料理通信)では、時代に消費されない本質的な「食の知」を目指して様々なコンテンツを届ける。辻静雄食文化賞専門技術者賞の選考委員。日経新聞の日曜朝刊「NIKKEI The STYLE/」に寄稿。デザイン専門誌『AXIS』、マガジンハウス『アンド プレミアム』でコラムを連載。著書に『外食2.0』(朝日出版社)。

[掲載日:2019年8月1日]