料理人ならではのエビデンス

食に関する情報のライター、編集という仕事をしながら、3年前から調理科学に関するちょっとむずかしい研究もしています。50歳を超えてのこの決断は体力的にも知力的にもなかなかハードではあります。「勉強が好きなんですねぇ」とたまに皮肉をこめて言われますが、決してそんなことはなく。忘れてるし、そもそもあんまり好きじゃないし。でも「あーしんど」と思ったときは初心に帰ることにしています。

初心つまりはなぜこの選択をしたのか?

きっかけとなったのは昨今のSNSの発達です。誰もが好きな時に好きなだけ、誰にも邪魔されずに自由に発信できる。そうすることで社会とつながり、喜びを持てる。すばらしいことです。

でもそれは同時に、私にとってふたつの危機感を覚えることでした。ひとつは国民総ライター時代になること。もうひとつは精査されていない情報が世に溢れることです。

前者はベタに言えばライバルの出現ですから仕事を奪われるんじゃないかという危機感。後者は情報が世に溢れることよりも、その情報を拾う人たちへの危機感です。

書物の場合①ふさわしい著者②編集者③校閲、この3つの精査によって情報は信頼性の高いものになっていきます。SNS上でももちろんそうしたことをしっかりやっているサイトもあるのでしょうが、多くはされていない。見る側も正誤は関係なく、目の前にある幾多な情報のなかから、自分にとってわかりやすく興味を持てるものばかりをピックアップして、単におもしろいという理由だけで拡散されていくことがある。確認もされていない噂レベルの思い込みの情報が、事実となって広がっていくのはちょっと怖いです。まして今、多くの料理人が影響力を持ち、多くの料理人の言葉に皆が興味を持っている時代です。

だから自分が食の情報を扱うプロでいたいなら、溢れる情報のなかから確かなものを入手したいし、「なんぼでも拡散してくれい!」と自信を持って言える情報を発信したいとまずは考えました。そうなると、もっとエビデンスを持たなければいけないのではないかとド真面目に考えたわけです。ここでいうエビデンスとは、私の場合は調理科学を学んでいたこともあるので「科学的根拠がある」という意味で使っています。

でもそれは、単に料理に科学を持ち込みたいということではなかったので我ながらちょっとややこしいのですが。科学的な分析をしたいわけではないし、分子料理を作りたいわけでもない。私は科学というベースを持ちながら、料理人にこれからもじっくり取材をし、発信し、そうして得られる「何か」に身を置いてみたい。

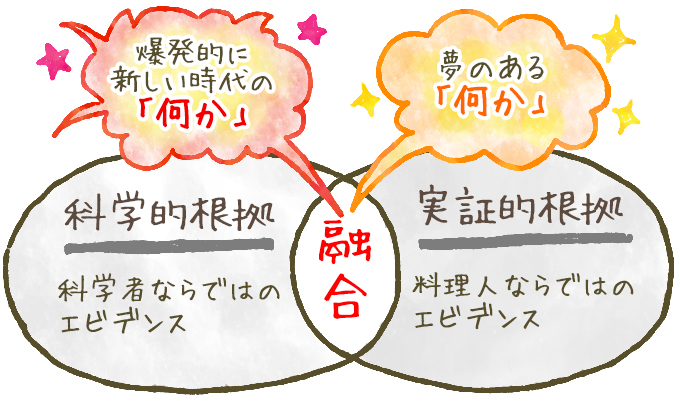

そう考えられるのは、料理人には料理人ならではのエビデンスがあると思っているからです。それはつまり「長年の経験に基づいて築き上げられた技術と知識そのもの」。言い換えれば「実証的根拠」です。私が興味を持っているのは、料理の世界には大きく分けてふたつのエビデンス「科学的根拠」と「実証的根拠」があって、それぞれが認め合えれば、新たなエビデンスが生まれるのではないかということです。

もちろん「科学的根拠」「実証的根拠」の両方を持って語れる料理人もたくさんいて、もしかしてもうすでに新しいエビデンスは生まれつつあるのかも知れません。でも客観的に見ていると、「科学」寄りと「実証」寄りが、それぞれの立場で、それぞれの主張をしていて時に否定し合うことも多いように思います。それはとてももったいない。逆に、科学を意識し過ぎるあまり、まだ消化しきれていない科学的なことを表面上で解釈し、それこそエビデンスがないのに発信してしまう料理人もいる。科学者側にもいる。それはちょっと残念かな、と。科学と実証、要はそれぞれのエビデンスの確かなバランスが大切なのだと思います。

「料理人ならではのエビデンス」つまりは「実証的根拠」と「科学者ならではのエビデンス」つまりは「科学的根拠」の融合を考えるだけでワクワクしてきます。何か爆発的に新しい時代の何かが生まれるかも知れません。たとえばこれから向かう食のAIの時代に対し、単に食糧危機や人手不足の解決みたいなことばかりではなく、夢のある「何か」が生まれると楽しいな、とか。「何か」を妄想することで、今日も私は「あーしんど」を払拭するのでした。

「料理人ならではのエビデンス」つまりは「実証的根拠」と「科学者ならではのエビデンス」つまりは「科学的根拠」の融合を考えるだけでワクワクしてきます。何か爆発的に新しい時代の何かが生まれるかも知れません。たとえばこれから向かう食のAIの時代に対し、単に食糧危機や人手不足の解決みたいなことばかりではなく、夢のある「何か」が生まれると楽しいな、とか。「何か」を妄想することで、今日も私は「あーしんど」を払拭するのでした。

1966年生まれ。広島大学卒業、お茶の水女子大学大学院博士課程前期(専門は調理科学)を修了後、柴田書店「専門料理」に配属。料理王国社「料理王国」を経てフリーランスに。食に関する執筆や編集の傍ら、プロジェクト集団「クーカル」を主宰。著書に『日本イタリア料理事始め 堀川春子の90年』(小学館)『やきとりと日本人』『アウトローのワイン論』(光文社新書)など。「dancyu」でコラム「いまどきの旬」を連載中。

[掲載日:2019年12月3日]