災害と食

今回の「コロナ禍」は世界を変えるだろう。ウイルスは人について動き、増殖する。人がその動きや接触を一切絶てばこのウイルスは消滅する。しかし人類は共存、協働しつつ社会を発展させてきたわけで、今度のコロナウイルスはじつに嫌なところを突いている。食を支えるのも複雑な協働システムであり、しかもこのシステムは全世界に張り巡らされている。孤(個)食が問題となるのも、食が、「みんなで食べる」文化として組み立てられてきたからに他ならない。

特に、外食店が受けたダメージは計り知れない。来てもらって、食べてもらうのが外食。「ステイホーム」と言われれば手も足も出ない。自粛と言う側は簡単だ。何せ、命令ではない。言ってみれば、店を閉めたのも勝手に閉めただけのこと。いかにも日本的ではある。それでも、表立って文句が出ないのは、外食店がウイルスの動き、怖さを知っているからだ。

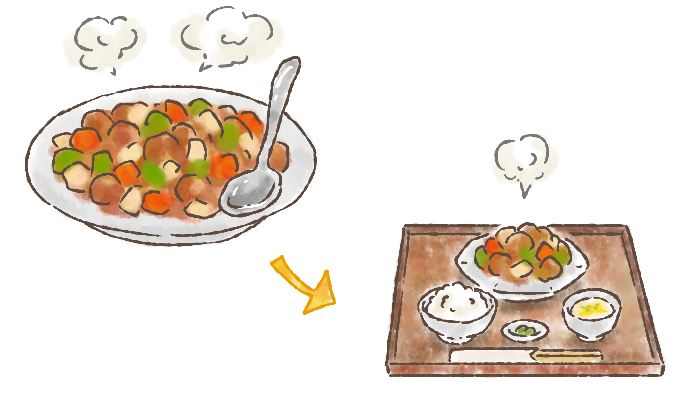

そもそも、文化は大災害によって変わってきた。食文化も例外ではない。日本でも救荒食が古くから発達してきた。今回のコロナ禍で、中国では大皿の文化に変化の兆しがあるという。日本でも、最近の飲み屋文化はすっかり大皿文化。これも、銘々と取り箸の文化に戻ることだろう。それに、和食の骨格たる「米と魚」のパッケージなど、繰り返し日本社会を襲ってきた水害の産物以外の何ものでもない。

そもそも、文化は大災害によって変わってきた。食文化も例外ではない。日本でも救荒食が古くから発達してきた。今回のコロナ禍で、中国では大皿の文化に変化の兆しがあるという。日本でも、最近の飲み屋文化はすっかり大皿文化。これも、銘々と取り箸の文化に戻ることだろう。それに、和食の骨格たる「米と魚」のパッケージなど、繰り返し日本社会を襲ってきた水害の産物以外の何ものでもない。

いま、店は必至で考えている。仕出しを始めたり弁当を売り出したり。ここで新たなクラスターを発生させたりしようものならひとたまりもない。ピンチはチャンス、窮すれば通ず。客も、感染防止に熱心な店を選ぶだろうし、よいアイデアは客を通じてウイルスより早く広がる。そう、食文化とはそうしたものである。このコロナ禍は、きっと新たな食文化を生み出してゆく。行政が「新しい生活様式」を言うのは結構だが、「おしゃべりをひかえろ」などと細かなことを言うのは、箸の上げ下ろしにまで口をはさむ、おせっかいのような気がしないでもない。

[掲載日:2020年6月5日]