料理人のための「新・こつの科学」Vol.3

現代の料理人に求められる「新・こつの科学」を考える。調理技術がどのような成分を作り出すかだけではなく、それがどう感じられるか、どのような価値を作り出すかを考察し、さらには新たな料理や調理技術のアイデアを提案することとする。今回は本家「『こつ』の科学」へのオマージュとしてみた。

1. 魚を焼く場合、一般に、炭火で焼くのがよいとされていますが、これはなぜでしょう

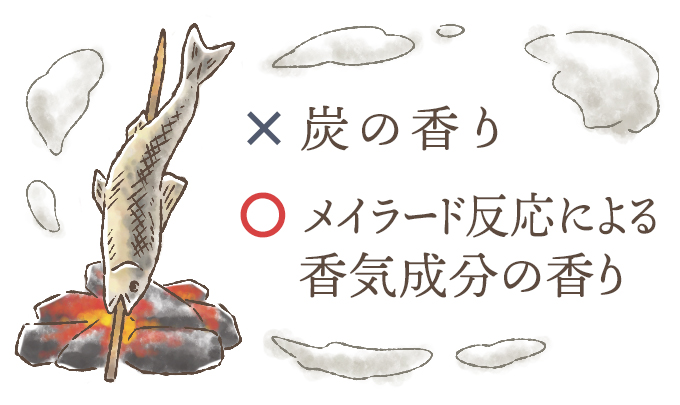

本家『こつ』の科学では、強火の遠火という表現でしたが、いまちょうど日本料理アカデミー監修として日本料理大全の「焼き物」を執筆中なので、炭火にしてみました。鮎の塩焼きなのか鰆の幽庵焼きなのか等、料理によっても違うと思いますが、強火の遠火がベストとは限りませんし、炭火がベストとも限らないですね。重要なのは原理原則を知り、店の状況に合わせて熱源を選べることだと思います。肉や魚を串に挿して直火で加熱する調理方法は、世界の食文化に見られます。日本料理では、それを洗練させた調理技術として発展させてきました。特に、熱源が炭火である点が、他の食文化と比較して特徴的だと言えます。炭火を使って、遠赤外線によって加熱します。遠赤外線は、食材の内部を加熱するのではなく、食材の表面1-2mmほどの部分を高温に加熱できます。炭自体も、高温を長時間保てるように進化させて来たこともあり、加熱温度はかなり高温になっています。その高温により、表面をしっかりメイラード反応させることで、香ばしい加熱香を得ます。炭の香り、と表現されることもありますが、科学的には、炭の香りではなくメイラード反応による香気成分の香りでした。炭火は一酸化炭素を発生するため脂質酸化が抑えられ、普通なら出てくる脂質酸化の匂いが少なくなり、メイラード反応による香気成分が強調されて感じられるため、独特の香ばしい香りとして感じられるためと考えられます。

本家『こつ』の科学では、強火の遠火という表現でしたが、いまちょうど日本料理アカデミー監修として日本料理大全の「焼き物」を執筆中なので、炭火にしてみました。鮎の塩焼きなのか鰆の幽庵焼きなのか等、料理によっても違うと思いますが、強火の遠火がベストとは限りませんし、炭火がベストとも限らないですね。重要なのは原理原則を知り、店の状況に合わせて熱源を選べることだと思います。肉や魚を串に挿して直火で加熱する調理方法は、世界の食文化に見られます。日本料理では、それを洗練させた調理技術として発展させてきました。特に、熱源が炭火である点が、他の食文化と比較して特徴的だと言えます。炭火を使って、遠赤外線によって加熱します。遠赤外線は、食材の内部を加熱するのではなく、食材の表面1-2mmほどの部分を高温に加熱できます。炭自体も、高温を長時間保てるように進化させて来たこともあり、加熱温度はかなり高温になっています。その高温により、表面をしっかりメイラード反応させることで、香ばしい加熱香を得ます。炭の香り、と表現されることもありますが、科学的には、炭の香りではなくメイラード反応による香気成分の香りでした。炭火は一酸化炭素を発生するため脂質酸化が抑えられ、普通なら出てくる脂質酸化の匂いが少なくなり、メイラード反応による香気成分が強調されて感じられるため、独特の香ばしい香りとして感じられるためと考えられます。

2. 魚を焼くとき、塩をふるのはなぜでしょう

本家『こつ』の科学では、肉や魚を焼くとき、でした。フランス料理の肉の場合は、塩をして置いてから焼くことはあまりしません。ハムやソーセージのような食感になり、それはシャルキュトリーの仕事になるからです。日本の魚の焼物においても、塩を振ることは単に味付けのみの役割ではありません。

生の魚の身に重量の1%程度の塩を振ると、次第に塩が溶解し、高濃度の塩水が魚の身と接触します。魚の身の筋線維(筋細胞)の浸透圧は、高濃度の塩水よりも低いため、浸透圧の作用により、魚の身の筋細胞を脱水します。さらに置いておくと、筋細胞は壊れてしまうため、筋細胞の中にあるアミノ酸等の成分が表面に出てきます。その後、塩は魚の身の中に拡散していきます。塩をして30分程度ですと、表面のみに塩が拡散した状態ですが、2時間程度置くと、魚の身のある程度の中心まで拡散します。拡散した塩によって、筋細胞の塩溶性たんぱく質が溶解すると、魚の身は保水性が高まるため、加熱しても脱水が抑制されるのです。幽庵焼きなど塩を含んだ調味料で漬け込む場合も同様ですし、糖分も含まれるため、より保水性が高まります。日本料理の魚の焼物では、中心温度が70度以上になるほど、魚の身の内部のたんぱく質がしっかり変性するまで加熱します。しかし、事前に塩をして塩溶性たんぱく質を溶解させているために、保水性が保たれ、しっとりした食感になるのです。

ちなみに、勘違いされやすいのですが、浸透圧というのは生きた細胞における、細胞膜でしか発生しません。フランス料理でブイヨンやフォンを取るときに、粗塩を入れて、浸透圧の作用でうま味を引き出しやすくする、という話がありますが、浸透圧が生じるためには、筋肉の塩濃度である0.9%よりも高い必要がありますし、だいたい業務用の火力で寸胴鍋を加熱するとすぐアクが出てくるということは、たんぱく質が凝固しているということなので、浸透圧の作用は考えにくいと思われます。もしかすると塩味がつくことでうま味を強く感じるため、「だしがよく出た」と思われたのかもしれません。

ついでに、勘違いされやすいのですが、「塩をすることでたんぱく質が分解してアミノ酸ができて、うま味が増す」ということはありません。塩ではたんぱく質は分解しないからです。たんぱく質が分解するためには、たんぱく質分解酵素という自己消化酵素が働く必要があります。これは熟成と呼ばれる工程です。確かに死後硬直後においておくと、魚の種類によって1日から1週間でたんぱく質分解酵素による分解が起こります。しかしそれは塩によってではないのです。ただし塩味はうま味を強く感じさせますし、塩によってアミノ酸が浮いてくるので洗い流さずに焼けば濃縮されてうま味を強く感じる可能性はあります。やっていることは正しいですが、その理由が違っていた、というだけです。

[掲載日:2020年11月5日]