今こそ温故知新なのか

他各種、大阪料理会会員

最近2本のドラマに携わり、バッテラを頻繁に作っていました。バッテラは大阪の郷土寿司でポルトガル語のボートを意味する言葉から由来する箱寿司です。砂糖を加えた甘い寿司飯にすることで保存性を高め、仕出しや弁当にも適します。保存の寿司を語ると滋賀県の鮒ずしのようなナレズシのお話を付け加えたくなります。ナレズシは先人の知恵で魚を保存させる為に飯を利用して発酵させ、飯を捨ててその魚を食すというなんとも贅沢なものです。そんな贅沢品から飯も食べようと工夫が施され、今私達の口に入っている様々な寿司、鮨、鮓。数百年の年月が流れて今があると考えると、なんともドラマチックに思えます。以前、インスタントラーメンに入っているフリーズドライの肉を研究開発するドラマシーンに関わった時、調理工程や材料が日本料理の前菜や御節料理などで昔からよく作られる松風という料理に非常によく似ていると感じたので、それをヒントに制作しました。私のような仕事をしているとタイムスリップしたように過去を見直すことが多く、折に触れるたびに、先輩たちが作り上げてきた技術や知恵はあらゆる形で今も使われていることにすばらしさを感じずにはいられず、刺激されます。幕間で食べられる幕の内弁当はなぜ小さい俵型のおむすびが入っているのか?ドーナツはなぜ穴が開いているのか?こんな小さなことも昔からの先人の知恵でなされたことで、これらの工夫は今も利に感じているから利用されているのでしょう。

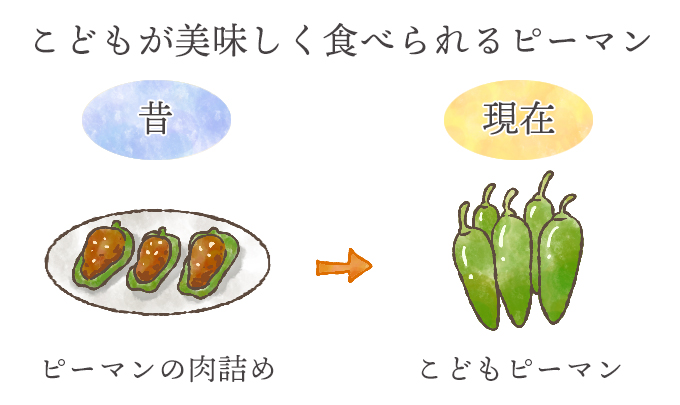

とはいえ、現在の料理は先人たちの技術と知恵を継承するばかりではなく、今まさに生まれているものも多くあるのは事実です。新しい食材が開発され調理器具なども大きく変わり、それが定着しています。数年前までプロの技術とされていた低温調理や炭酸入りも家電が開発され、今では家庭料理にも取り入れられています。子供が嫌いなピーマンをどうにかして食べられるようにお母さんが工夫してピーマンの肉詰めを作ってくれた時代から、今では野菜そのものが品種改良されて子供でも食べられるピーマンとして販売されています。風土や習慣で作り上げられてきた料理は、それに技術や世界の情報が組み合わさり、あらたな料理が生み出されているのです。

とはいえ、現在の料理は先人たちの技術と知恵を継承するばかりではなく、今まさに生まれているものも多くあるのは事実です。新しい食材が開発され調理器具なども大きく変わり、それが定着しています。数年前までプロの技術とされていた低温調理や炭酸入りも家電が開発され、今では家庭料理にも取り入れられています。子供が嫌いなピーマンをどうにかして食べられるようにお母さんが工夫してピーマンの肉詰めを作ってくれた時代から、今では野菜そのものが品種改良されて子供でも食べられるピーマンとして販売されています。風土や習慣で作り上げられてきた料理は、それに技術や世界の情報が組み合わさり、あらたな料理が生み出されているのです。

あたり前だった生活がコロナによって大きく変わりました。このようなお話を書かせて頂いている今も、日本のどこかではこの時代に合った新しい料理が生まれていることなのでしょう。それは、先人の知恵をヒントにしているかもしれないですし、現代の最先端の技術をもってしたものかもしれません。私は、またいつぞやこれから誕生する後世に残る料理をドラマなどで作り、伝えられることを楽しみにしたいと思っております。

[掲載日:2020年12月1日]