コロナ禍でふたりの飲食経営者から

学んだこと

コロナの影響が出始めた2020年3月下旬のこと。「このまま行ったら日本の飲食業界はどうなってしまうんだろう」と思い、毎朝ネットを巡回、飲食業界に関する記事をキュレーションして「note」というメディアに「飲食業界まとめ」というタイトルで毎日クリッピングしている。土日も休まず通算一年を超えたが、毎日飲食業界の動向を見ているとなんとなくコロナをめぐる飲食店の在り方が見えてくる。

昨年の3月段階ではコロナに危機感を覚えた飲食店はほとんどいなかったと思う。すでに武漢では厳しい状況にあったし、売り上げは落ちていたが、私もふくめて日本ではまだ対岸の火事、少ししのげば回復するという気分だった。

しかし、そんななかで一部の飲食店経営者は、早くから動き始めていた。なかでもふたりの経営者の決断を私はコロナの危機的状況でのモットーとしている。

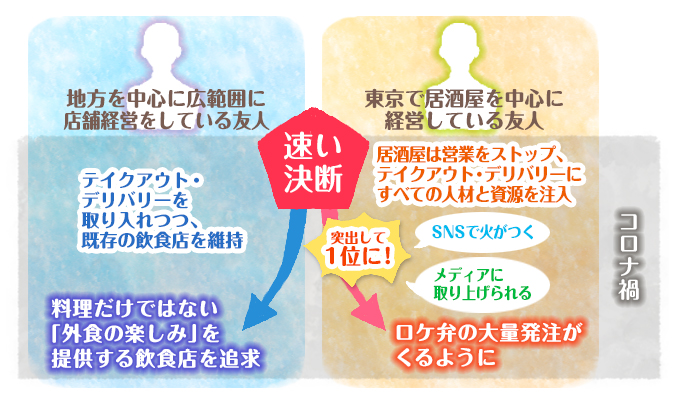

ひとりは東京で居酒屋を中心に複数の店を経営している友人。彼は3月末からすべての営業をやめ(いまは再開)、すべての人材と資源をテイクアウトとデリバリーに注入した。まだ「ウーバーや出前館は手数料が高すぎてやってもしょうがないよね」という議論が大勢だった状況だったが、結果的にそれが成功。一年で5000万円をはるかに超える売り上げになったという。1年後のことし3月末にSNS上で当時の状況を回想しているが、約めるとこんな感じだ。

ひとりは東京で居酒屋を中心に複数の店を経営している友人。彼は3月末からすべての営業をやめ(いまは再開)、すべての人材と資源をテイクアウトとデリバリーに注入した。まだ「ウーバーや出前館は手数料が高すぎてやってもしょうがないよね」という議論が大勢だった状況だったが、結果的にそれが成功。一年で5000万円をはるかに超える売り上げになったという。1年後のことし3月末にSNS上で当時の状況を回想しているが、約めるとこんな感じだ。

勝因は、コロナが流行りだすタイミングに全店の営業をやめて弁当だけにするという決断の速さ、その数も30種類として人目を惹いたこと。その後みんながテイクアウトを始めた時に弁当箱が無くなる恐れを感じ、キャッシュが必要だというのに勝負をかけて箱代だけで数百万円分もかけて弁当箱をキープしたことなどでSNSから火がつき、ニュース番組でも多数取り上げられた……それが功を奏し、いまではロケ弁の注文が100個以上入る日もあるという。

この情報化社会では「Winner takes all」という言葉があるように突出して1位になったところに話題は集中する。最初の緊急事態宣言が出てからテイクアウトやデリバリー、お取り寄せを始めたところは、なかなか苦戦していたのが実情だったと思う。

しかし、誰もが予想をしていないような事態が出来したとき、人は思考を停止したり、いい方向にしか考えを向けない。そんな中、近未来の状況を見据え、リスクを取りながらも誰よりも早く動き出してみる、そして走りながら修正していくというデジタル社会の「新常識」をあらためて感じた。

いっぽう、地方を中心に広範囲に店舗経営をしている友人は3月中旬の段階で、こう話してくれた。

「いまはとにかく資金繰りを考え、出来る限りの借金をする。そしてイートインが出来なくなる日が来るかもしれないから、テイクアウトやデリバリーなどの準備を考える。三番目に、これからは外に食事に行くこと自体がリスクになる時代になるだろう。ならば、そのリスクを上回るエンタテインメントを提供することが飲食店の使命になると思う。安心して来てくださるような感染防止の徹底と、外に食べに来てよかったと思えるような喜びを提供することこそ、僕らがやるべきことだと思うんですよ」

そして彼は、数字を冷静に分析しながらお取り寄せに活路を見出したのだが、私が一番感銘を受けたのは「外出というリスクを上回るエンタテインメントを提供する」という信念だった。

今後ワクチン接種が行き渡ればコロナ禍は終焉するかもしれないが、外出して人と接触することがリスクになることは変わらない。だからこそイートインだけではなく、テイクアウト、デリバリー、通販にも傾注しないといけないのだが、飲食店の楽しさは料理だけではない。

エントランスのわくわくするような雰囲気、内装の素晴らしさ、サービスの気持ちよさ、ソムリエの的確なアドバイス、こうしたものが総合芸術として結実して、飲食店の楽しさを支えている。そこを磨いていけばリスクを上回るエンタテインメントになり得るはずなのだ。彼の考える「外食の楽しみ」とは、このことを指すのだろうと思う。

コロナ初期に「なるほど」と得心したふたつのエピソードは、1年以上経ってもいまだに私の中の指針になっている。しかも、いまからでも遅くない考え方の基本だと思う。

[掲載日:2021年4月9日]