マスク文化浸透

2020年の4月頃、緊急事態宣言が発せられるあたりで市場からはマスクが姿を消した。

記憶に新しいことである。

入手困難・希少になることで、高額でマスクを販売する業者も現れたほどだが、現在は生産・流通が安定しかつてのように当たり前にマスクが手に入る時代に戻った。

それを機に「機能性」「快適性」「ファッション性」を追加した商品も多々発売されている。

マスクでおしゃれを楽しんだり、服装のカラーコーディネートに合わせたり。

はたまた、2枚着用なんていう凄技もあるくらい。

機能とファッションの両立ですね。

街を行き交う人々は、今ではほぼ100%全員着用。マスクなしで歩いている人を見かけると思わず凝視してしまうほど。それほどの浸透ぶり。マスクなしで外出するなんてことは許されない事、そんな世の中になってしまいました。わずか1年のうちに。ここまでの徹底ぶりは日本限定ではあるようですが。

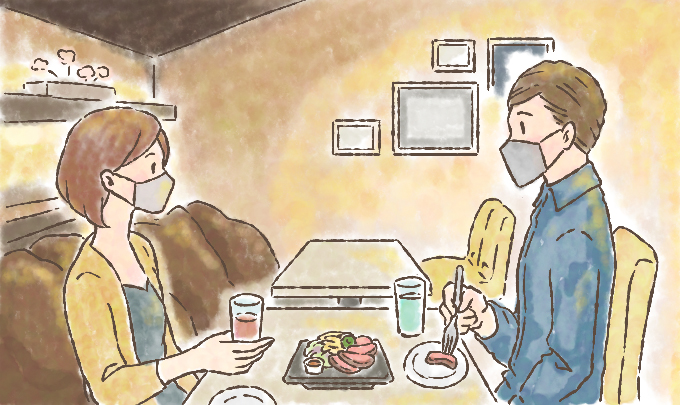

さて、そんな一年後に全国に向けて出たお触れには、あらたな提案、その名も「マスク会食」。

マスクをしたまま食事をするというのです。なんとも奇妙な光景である。

服を着たままお風呂に入る感じ、そんな違和感すら覚える。

もともとマスク着用の意味はウイルス感染拡大防止のためであり、外からの防御・内からの飛沫を防ぐものである。よって、会食する時もしよう、そうすればより安心、ということである。その真意はよくわかる。

もともとマスク着用の意味はウイルス感染拡大防止のためであり、外からの防御・内からの飛沫を防ぐものである。よって、会食する時もしよう、そうすればより安心、ということである。その真意はよくわかる。

自身もマスク会食を実践し、実際に現場でどのようなことを感じるか、やってみてわかるが、非常に不便でありながらも、慣れればなんてことはない、意外や意外にいけるもんである。

「黙食」という言葉も新語で登場し、マスクを少しずらして口に入れたらおしゃべりせずに黙々と食べてください、「美味しい!」とかどうとかは言わなくてよろしい、ということになる。昔、よく母親に言われた「食事の時は黙って食べなさい!」に似ている。

だんだんこうなると(マスクをして食事)、「美味しい」やら「綺麗・感動」やらの感情表現が表情から見て取れなくなり、非常に無機質な会食と言うことになり、食卓を囲むコミュニュケーションが損なわれることは言うまでもない。

結果、「不要不急の外食」ということにもつながって、外食をする魅力も半減どころか激減するわけです。

当然目的をもって実践しているのだから否定はしないが、これは未来の食文化として捉えていいのだろうか、これからもこれが続いていくのか、このままで本当に良いのか、と疑問に感じるのです。

店舗サイドからみると、「いらっしゃいませ!」というお客様をお迎えする掛け声すらも感染拡大防止の観点からすると「すみません、大きな声でいらっしゃいませ、と言わないでください、そばにきていらっしゃいませと向かって言わないでください」となるわけです。

新入社員のみなさんへの指導では、「いらっしゃいませ」はお客様にダイレクトに向き合わず、少し方向を外らせて小声で「いらっしゃいませ」と言おうね。

なんだか言ってる方も確信ではない。こんなことで大丈夫か?

「テイクアウト商品をもっと開発しよう。ご自宅でもお店の味を。」

これも間違っていない。売上や生産を起こすためには必要な発想である。しかしながら、元来飲食店舗を運営するということは、「商品」「空間」「サービス」の3要素をうまくバランスよくコントロールすることにやりがいを感じ、その全ての要素を高次元で実践することを目的とし、そしてそこをよりよく達成するために教育しているつもりだ。

現在の状況打破のための付け焼き刃的な営業はあくまでも「期間限定」でありアフターコロナ状況下において、考えこそは周到するものの「リアル店舗運営」が我々にとっては原理原則である。

現状をなんとか乗り越えるために、「期間限定の特別営業」を余儀なくされてはいるが本来「お店」が持つべき魅力をいつの日か全身全霊をかけて発揮できる日を心待ちにしながら今できることを今まで以上にやる。

お店を構えてお客様をお迎えする、そしてそこでお客様のために最善を尽くして満足して帰っていただく。また来ていただきたい。そんな気持ち。

1日でも早く、この状況が収束に向かい、マスクレスな時代の到来、人と人が顔を見合わせて「いらっしゃいませ」「ありがとう」が言える時代が「また」来ることを心待ちにしている。飲食店運営をしていて思う気持ちを自分なりに述べさせていただきました。

[掲載日:2021年5月11日]