智に働けば角が立つ

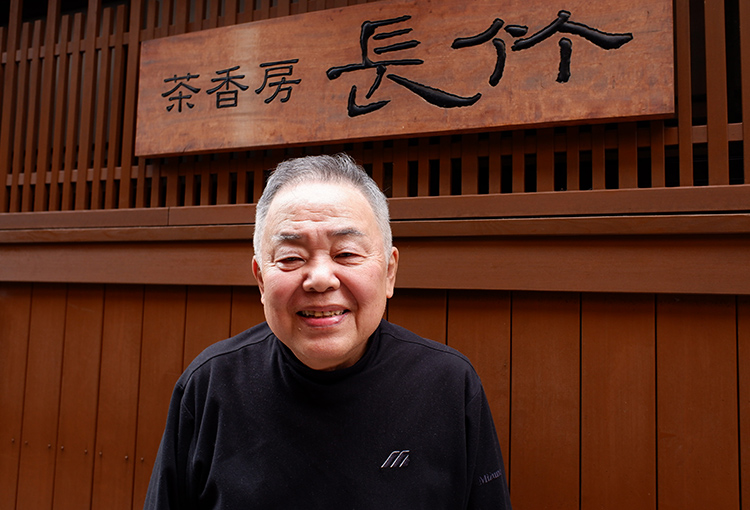

最近のテレビCMで「急須でいれたような香りと旨み」と宣伝しているペットボトル入りの緑茶をみかけますが、日本の家庭で日常的に飲まれている日本のお茶(その多くを占める緑茶)は、もともと急須などの容器に茶葉をいれ湯で濾して飲むものなのです。私が先斗町に「茶香房 長竹」を構えた1990年代後半には、既に自動販売機で缶入りのお茶が買えるようになっていて、その缶に入れ替わってペットボトルが広まろうとしていました。それがいまや、若い人をはじめ多くの日本人が緑茶を含めてお茶はペットボトルに入った液体としか知らない有様です。

現在世界に広まるお茶は、元を正せばすべてチャノキに育った葉から生まれています。ですから、私がいうお茶は、日本茶だけでなく中国茶や紅茶なども指し、店でもいろいろな種類を用意しています。食と同様にお茶にも育ったそれぞれの地域に根差した固有の歴史や文化がありますが、これまで私なりにお茶の産地を訪ねたり勉強してきて経験的に思うのは、お茶を楽しむことには総じて共通する何かがあるように感じられることです。例えば、お茶を飲む場や空間の雰囲気、お茶を間にした人との語りや共有する時間の過ごし方、いれたお茶から漂う香りや色の変化などさまざまに感じられる要素が絡み合って生まれてくる感覚です。料理をいただいて美味しいと感じるのと似た、味わって得られる特別な感覚としか言いようがないのですが。

日本では、お茶の楽しみ方から茶の湯と呼ぶ茶道が生まれています。極められると芸道みたいになってしまうのか、抹茶の茶道に対抗した煎茶道まで生まれています。こうした動きを否定しませんが、私は様式とか型にとらわれず、もっと自由にお茶を楽しみたいと考えています。文豪夏目漱石は、明治時代末に発表した小説『草枕』のなかで茶道を否定しています。この小説は「智に働けば角(カド)が立つ」と始めの文章にあるように、主人公が「理性的すぎても人との関係はギスギスする」と思うような若輩の画家で、各地を旅しながら日本に関する知見をひろめてゆく内容です。夏目漱石が主人公と同じ意見だったかわかりませんが、茶道に関しては規則などわずらわしいと言わせています。

ただ、『草枕』では、玉露を抽出したひとしずくでも舌の上に滴らせばその奥ゆかしい味わいを堪能できる、という飲み方にもふれているのです。私も、店でお茶の様々な楽しみ方を提案していますけれど、この玉露のひとしずくは多くのお客さんにインパクトを与えます。例えば日頃から急須でお茶をいれて飲んでいるひとは、蓋をしたまま中で茶葉がどう変化しているかあまり見ないのではないでしょうか。それではペットボトルの緑茶と同じです。それで、茶碗に直に茶葉を入れて変化が体感できるような飲み方の提案もしています。湯を注ぐと茶葉が開くにつれて香りがたち、お茶の色の変化も確かめられるといった塩梅です。

その他、お茶を楽しむひとつにお茶とともに口にできる茶菓子や小食の提案があります。私は修業中に抹茶を活用した商品開発にかかわった経験を生かし、これまでさまざまなメニューをつくってきました。その仲間のひとり、吉村美紀さんが幸いにも私といっしょに独立してくれ、いまも料理を担当してもらっています。自家製わらび餅や茶飯などの店の名物もそうして生まれました。また、店に出入りする和菓子職人が、店特製の抹茶大福をつくってくれたりしています。「茶香房 長竹」を開業して24年、出会いや交流からいろいろな物事が生まれてきました。それも、お茶に関して、智に働きすぎる“こだわり”みたいなものを捨て、いかに楽しむかに力を注いできたからだと思っています。

1948年京都府生まれ。京都で茶を栽培し茶葉を製造販売する茶園の園長に請われ、日本茶を広める新店舗づくりに参加。それを機に世界の産地を巡るなど茶について学ぶとともに、抹茶パフェをはじめ現在の多彩な抹茶菓子につながる商品化を手がけ注目を集める。独立して1999年先斗町の現在地に「茶香房 長竹」を開業。以来、茶を喫するという本来の意味の喫茶店として、茶を楽しむ全国の好事家に親しまれている。

[掲載日:2023年3月2日]