培養肉で、サスティナブルな食を追求

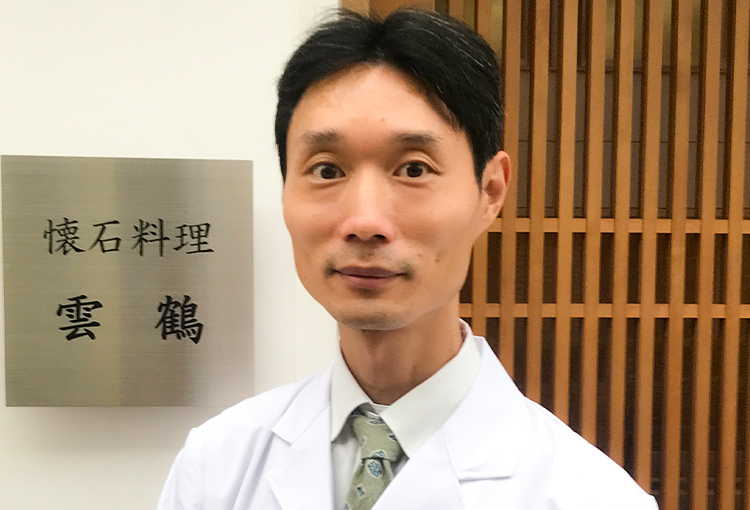

日本料理『雲鶴』の主人・島村雅晴さんは、料理人以外の活動も多岐にわたる人物だ。

地球環境を考え、持続可能な食を目指す多くの試みの中で、今回は、ラボを作って取り組む“培養肉”の研究開発や未来への展開についてうかがいました。

培養肉に取り組むきっかけ

「培養肉を使いたいというよりは、サスティナブルな取り組みをしていて、それらを発信するようなお店にできないかな、という思いがありました。その選択肢の一つが培養肉でした」と話す島村雅晴さん。営む日本料理店『雲鶴』は、ミシュランでは1つ星のほか、持続可能なガストロノミーや社会に取り組む姿勢が認められるグリーンスターを獲得している。

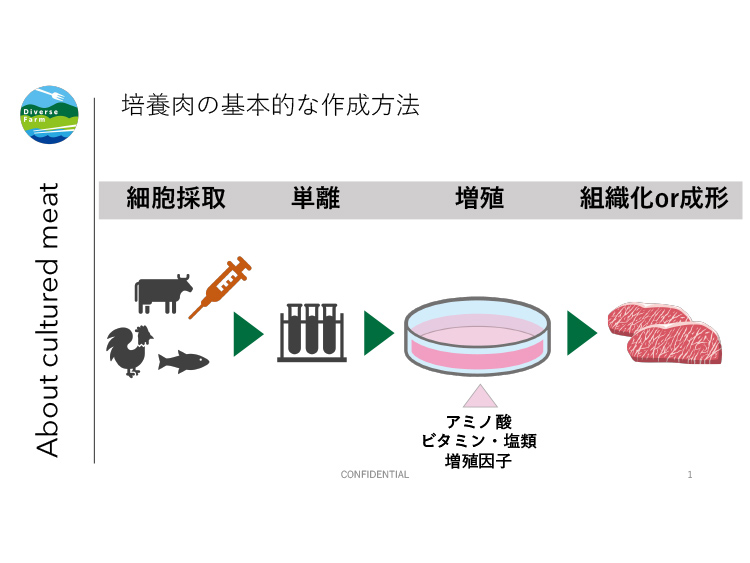

そもそも培養肉とは、「動物の細胞から作製した食肉」のこと。未来の肉とも呼ばれ、近い将来直面する食糧難の解決手段の一つと期待されている。

2018年ごろ、島村さんは東京で行われた培養肉のセミナーに参加。「大学の教授や企業の研究者ばかりが集まっているところで、料理人が参加することが珍しく、面白がってもらえました」。知り合った先生の研究室へ「遊びにおいでよ」と誘ってもらい、訪問。そこで基礎研究の段階の培養肉を見て、興味が深まった。そこで、再生医療のベンチャーをしているティシューバーネットの大野次郎社長を紹介してもらい、意気投合。会社を作ろうという流れになったという。2020年、共同で“培養肉で地球と暮らしを守る”をモットーに、再生医療の技術を活用した培養肉研究を行うダイバースファームを設立した。

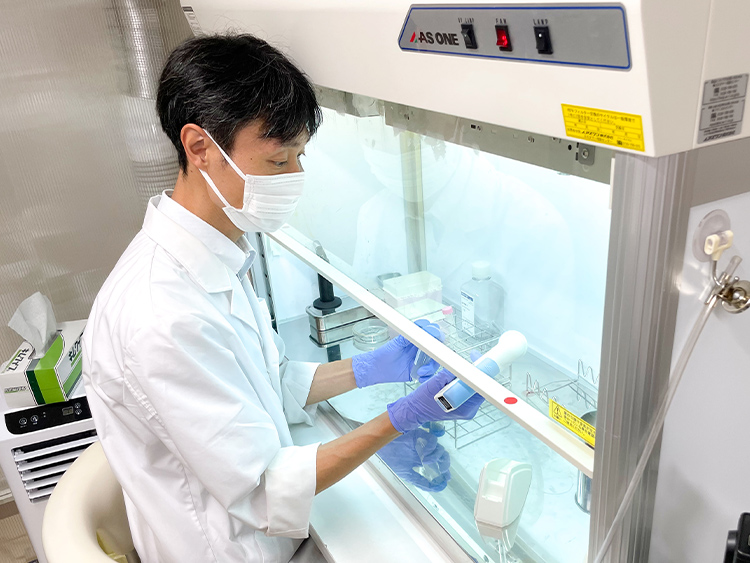

実はそもそも科学に興味があった島村さん。「小学生の頃はお小遣いを貯めて、フラスコやシャーレなど理科の実験器具を買っていました。寒天を流して、菌を培養したりよくしていましたよ」という。科学雑誌ネイチャーを好んで購読しているとも話してくれた。

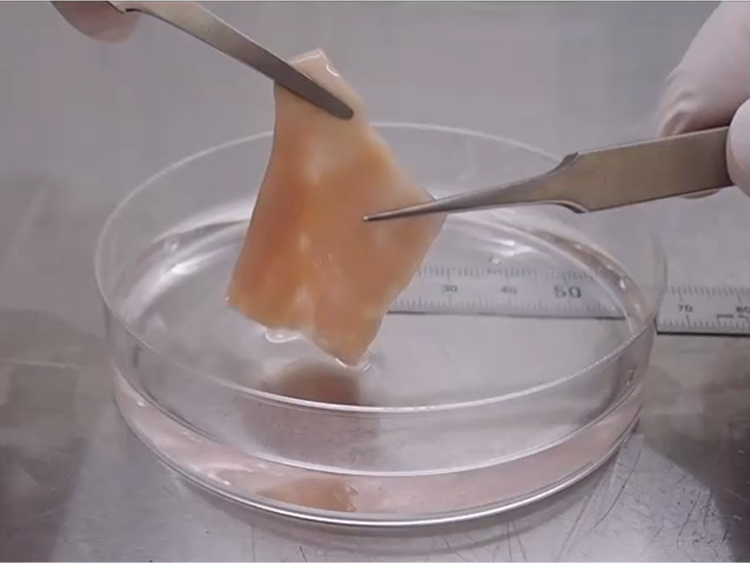

当初は大野さんが持っている培養技術で作った肉を料理して、そのフィードバックを料理人としていこうと考えていた。しかし、培養技術はまだまだで、基礎研究をしないといけない部分があった。加えて、島村さん自身もどうやって培養をしているのかを知りたかった。「業界団体で培養肉を食用できるようにルール形成をしているところなので、料理人としてだけでなく、“培養もできる料理人”としての意見を言いたかった」こともあり、自分でも培養をし始めた。

鶏で培養肉技術を構築中

今は主に鶏の細胞を培養している。「細胞を手に入れやすく、比較的増えやすいです。牛は鶏よりは難しくて、増えなくなるタイミングが早いですね」。だから、まずは鶏で基礎研究をし、基本的な技術の開発を進めている。「理論的にはどんな細胞でも同じ。エビや魚、海藻にも展開できる見込みはあります」。さらに、料理人が自分好みの肉にデザインできる可能性も。例えば、牛肉の筋肉と脂肪部分は別々に培養するので、どういった比率でかけ合わせるかコントロールできる。また、アミノ酸量なども調整できるとのこと。

また、目指すところを問えば、「普通にスーパーで売っている鶏を目指す必要はないと考えます。環境負荷の部分を考えると置き換わるのも一つの選択肢かもしれないですが、ただ鶏肉に寄れば寄るほど違いが目立ってくる。実際に料理人からすると現状は“おいしい”とは言い難い。数年とか数十年の単位では、従来の肉を超えるものができるかは難しい。なので、何か別の、栄養価が高かったり、アレルギー対策になるとか、そういった機能性を持ったものでないと、受け入れられないかなとは思います」。

未来の肉の行方

今後の課題は、スケールアップだ。小さいシャーレの中だったら細胞は増やせるが、手間がかかる。「同じやり方では現実的ではないので、効率よく大量に培養できるやり方を開発しないといけない。そこが世界中でも研究されているところでもあり、留まっているところでもありますね」。

培養肉の実用化に関しては「いつできる」とは言い切れないようだ。しかし、「既存の研究を続けることが重要で、ここでやめてしまったら開発は止まってしまいます」と島村さん。小さなスケールで、養鶏場が培養肉工場を並行して取り組めるようなスタイルなど新しい事業のビジョンも提案する。「従来の畜産業を駆逐するものではなく、共存していくための一つの方法としてあるのではないかと思っています」。

さらには、「料理人として、人として、サスティナブルな未来を願っています。そのために、きっかけに過ぎないだけかもしれませんが、“やらないよりはやる”心意気を持って、安定した食材が手に入るように尽力し続けたいですね」。と話した。

1977年、和歌山県生まれ。大阪の料亭で日本料理の修業を重ね、2005年、大阪・北浜に日本料理店『雲鶴』を開店、2012年に天満へ移転。2020年、再生医療の技術を活用した培養肉研究開発会社のダイバースファーム株式会社を共同創業。2022年にはRelationFish株式会社を設立し、廃棄野菜での魚の養殖などにも取り組む。

[掲載日:2024年4月8日]