京都寿司のれん会

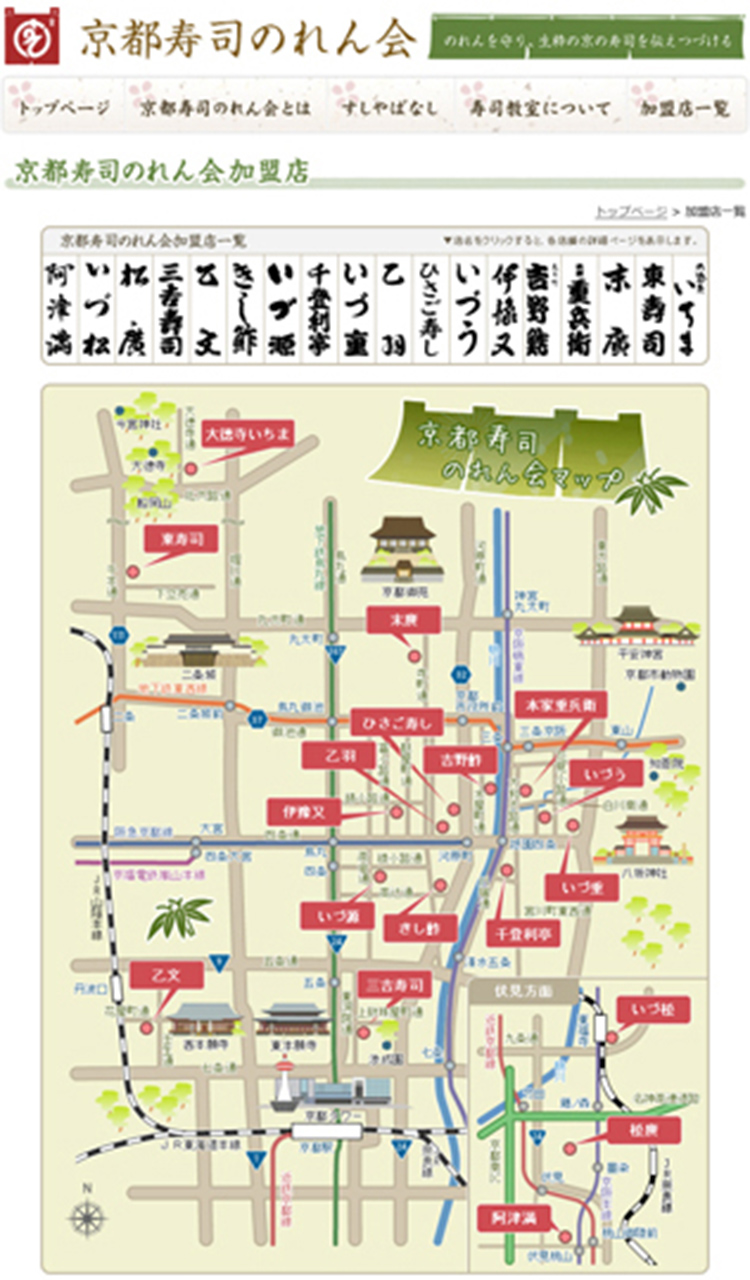

昭和25年、「京都鮨商組合」の総会において、親睦団体として発足した「京都寿司のれん会」。「のれんを守り、会員相互の親睦を図る」を目的にスタートをした当会は、時を経て世代交代をし、現在、京都で寿司店を営む18軒の旦那衆が集う。

会長の佐々木 邦泰さん(いづう店主)曰く、「発足当初は、会員同士の旅行などもあり、お寿司のこと、業界の話などを共有する親睦会のようなものだったと聞いております」。鯖寿司、巻寿司、箱寿司、蒸し寿司…といった、京の寿司の歴史を伝統を育み、次世代へと継承する。その想いを受け継ぎながら、「親父の代の方々が貯めてくれたいろんな財産を十分に活用し、僕らは、お馴染みのお客様や新規のお客様に、京都の寿司文化をより一層分かって頂きたいですし、お返しをしないとおもてます」と佐々木さん。

当会の活動は多岐にわたる。

ひとつは、毎年3月、「ラ・キャリエール クッキングスクール」にて開催する一般向けの「すし教室」だ。会員である店主たちが集まり、鯖寿司や巻寿司などの講習をおこなう。このイベントは、京都新聞の紙面で参加者を募集するのだが、定員100名に対し、募集数が1000件を超えることもあるという。

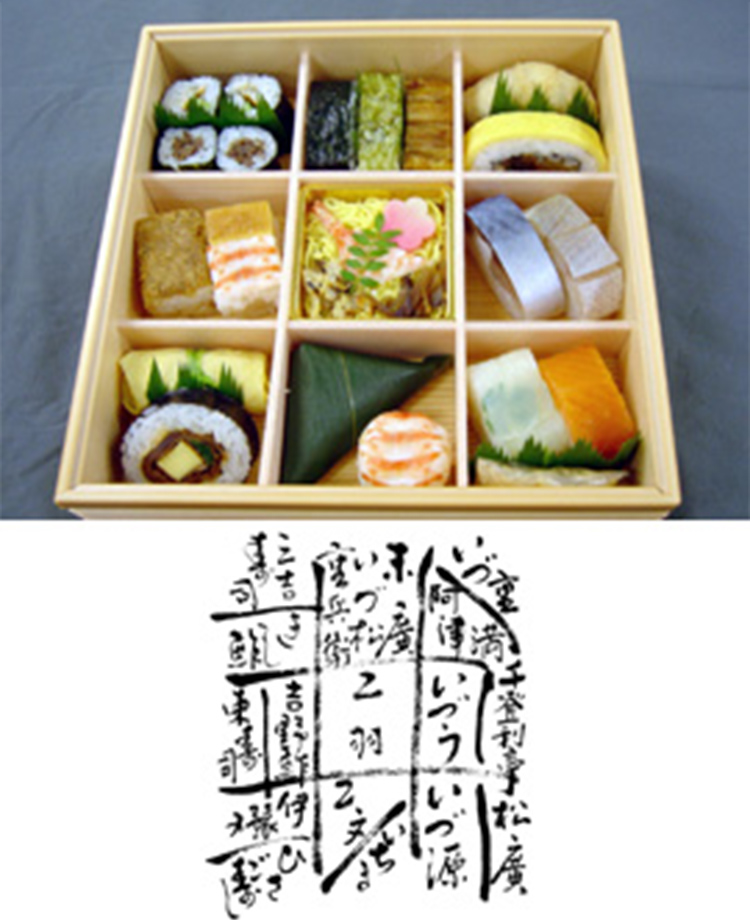

ふたつめの活動は、京都高島屋で毎年2月に開催される「京の味ごちそう展」への参加。期間中は、当会メンバーによる細工寿司をはじめ、各店・名物の寿司を陳列。また、2011年には、会場にカウンターを設置し、出来立ての握りやちらし寿司を味わっていただく機会も設けた(ひさご寿司)。「京の味ごちそう展では、2年続けて好評を頂いた企画があるんです」と佐々木さん。それは、のれん会18軒のお店が、自店の“これぞ”という寿司を1品ずつ出し、それを折に詰めて販売をおこなったことだ。

「2010年には、18軒それぞれの寿司を1切れずつ、ひとつの折に詰め販売させてもろたんです」。そして2011年には、「雪・月・花」3つの折を用意。6軒分の寿司2切れずつを、各折に詰め、店名を記した千社札とともに提供したところ、昨年にも増して好評を得たという。折の中には、鯖の姿寿司、巻寿司、箱寿司、ちらし寿司、小鯛の雀寿司…と百花繚乱の、京の寿司。「同じ鯖の姿寿司でも、完璧におなじシャリはおまへん。ひとつとして同じ味がない、それをお楽しみ頂けたのではないでしょうか」。このように、名店の味を一堂に楽しめるのは、「京都寿司のれん会」ならではの取り組みといっても過言ではないだろう。

ほかにも、隔月の定例会や、インターネットでの積極的な展開もおこなう。なかでもユニークな取り組みが、京都新聞に毎月掲載する「すしやばなし」。メンバー持ち回りで、「寿司屋の主人のひとりごと」をコラム記事として紹介。「季節の事柄や、食に対して想うことなど、たわいもない話ですが、寿司に没頭するだけでなく、頭で考えることも必要ですから」と佐々木さんは笑う。

歴史ある京の寿司を作り続け、のれんを守る。そのように、伝統を継承しながらも、新しいことに果敢に挑戦する「京都寿司のれん会」。「京都の寿司文化、しいては日本の寿司文化がどうあるべきかを考えていきたいです。そして、のれん会やからできること、のれん会にしかできないことを、続けていきたいですね」と、佐々木さんは話してくれた。

| 発足 | 昭和25年春 |

|---|---|

| 会員 | 京都の老舗寿司店18店舗の店主 |

| web | http://kyoto-sushi.jp/index.php |

[ 掲載日:2011年6月10日 ]