京蕎麦二八会

昭和31年に発足した「京蕎麦二八会」。成り立ちのきっかけは、京都高島屋で毎年開催されている「京の味 ごちそう展」。この第1回目のイベントに、京都の蕎麦屋が協力したことに始まる。当会の会長であり、「本家 尾張屋」第15代当主の稲岡 傳左衛門さんは、当時のエピソードをこう話してくれた。「その頃から、京都の街にはいろんな形態の蕎麦屋がありました。製麺屋から麺を仕入れる店、自家製麺にこだわる店など。そんな中、蕎麦粉製造販売の「河村製粉」さんが旗揚げをし、『自家製麺にこだわっている蕎麦屋』だけが集まり、活動をスタートさせたのです」。

「京都ならではの蕎麦の普及につとめていきたい」。稲岡さんが話す京都独自の蕎麦「京蕎麦」とは、「まずは、『京都の水の良さ』です。軟水である京都の地下水で蕎麦を打つと、ひじょうに打ちやすい。また、この軟水で湯がくと蕎麦粉のいい風味が際立つのです。ふたつめが『京都のダシ文化』。これもやはり、軟水が関わってくることなのですが、利尻昆布をベースに、様々な節を混ぜ、各店独自の味わいを作り出しています。京都ならではのダシに慣れ親しんだ、お客さんも口が肥えていますから、店側もヘタなもんは出せません」。

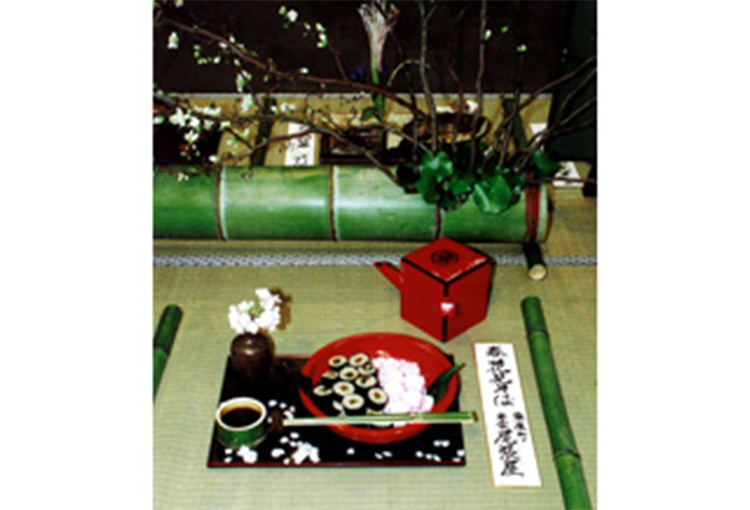

活動内容のメインは、毎年、京都高島屋で催される「京の味 ごちそう展」への参加だ。このイベントでは、当会の会員である蕎麦店15店舗が、名物メニュ−や新作などを展示する。また、4~5店が協力をし、季節感を感じさせる「創作蕎麦」のブースも設置。並行して、大食堂で各店の蕎麦メニュ−を提供する。

そして2011年度には、初めての試みも。「催事場に16席のカウンターを設けました。お客さんの目の前で、蕎麦の手打ちから湯がき、盛り付けまで工程をお見せし、蕎麦を提供したのです」。老舗の蕎麦屋がその全てをおこなうだけあって、今まで以上に大きな反響があったという。

この他にも、不定期で「そば処めぐりスタンプラリー」を開催する。また、新蕎麦の季節や晦日蕎麦の時期には、京都新聞にコラム記事を掲載するなど、活動は多岐にわたる。

「蕎麦の本場といわれている東京に負けないよう。京都ならではの蕎麦文化を伝え続けていきたいですね」と稲岡さんは話してくれた。

| 発足 | 昭和31年 |

|---|---|

| 会員 | 京都の老舗蕎麦屋15店舗 |

[ 掲載日:2011年7月4日 ]