大阪二六会(おおさかにろくかい)

昭和11年(1935年)大阪で、和菓子職人の有志が菓子を持ち寄り、互いに技術を高めあう集いが始まった。毎月商いの締め日は25日、その翌26日なら集う時間がとれるだろうと月1回の定例会にしたことから「二六会」の名が付いた。同会は、戦後も一貫して技術振興と若手育成に励み、全国に広がっていった。

現在、各地に地域名を冠した○○二六会がある。「大阪二六会」もそのひとつ。それらを束ねるために「全国二六会連合会」が設けられているけれど、ゆるやかにつながる組織という。しかし、大阪と全国、両方の会長である西尾智司さん(大阪市の和菓子店「本松葉屋」会長)に活動内容をうかがえば、二六会を支えているのは、大阪二六会であることがわかる。

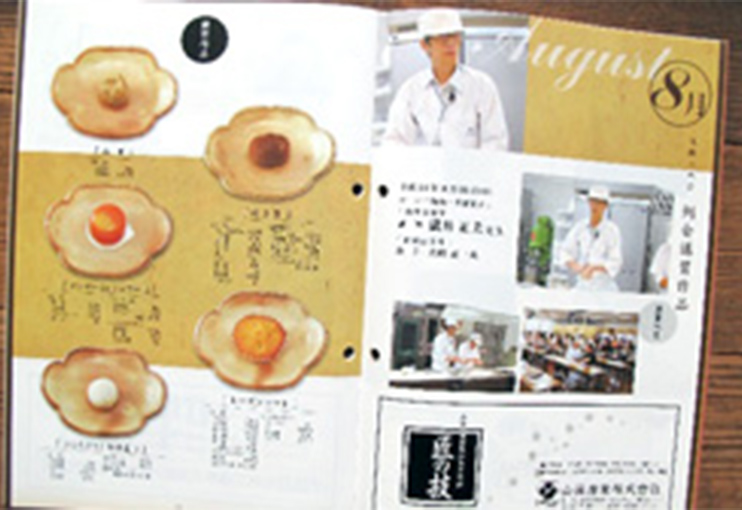

「今も変わらず毎月26日に定例研究会を開いています。主な内容は、会員が作品を持ち寄る発表会と技術講習会です」毎月のテーマは、前年に会員のアンケートをもとにして決められる。例えば今年、平成24年は、朝生菓子(朝に製造し、その日限りの新鮮さが売りの菓子)、棹菓子(細長い形の菓子)、平鍋物(平鍋という鉄板で焼く菓子)、蒸し物、洋風和菓子などの題目が並ぶ。

「毎会、テーマに相応しい熟練者を講師に招き、実際に作ってもらい講習できるようにしています。大阪二六会の会員は現320名ですが、常に半数以上の会員が参加し、熱心に聴講しています」その会員数は、他の二六会の比ではない。しかも、会員の70%が20代から40代というから、講習会は若手に対する技術指導の役割を果たしている。各地の二六会から参加する会員も多いそうだ。

加えて、大阪二六会では、そうした活動を伝える会報誌『二六会』を年4回発行している。会報誌があるのは大阪だけという。かように、大阪から全国に向けて情報発信をおこなうのをみても、二六会は大阪が中心なのはゆるがない。

では、なぜ大阪なのか。大阪がそれほど和菓子に強いというか活発なのは意外に思い、西尾会長に尋ねた。「和菓子は、茶道とともに発展してきた面があるのです。大阪は堺をひかえていますからね。現在も、お茶会用の菓子としての需要が多いのです」という答えが返ってきて、認識不足に恥じ入るのだった。

「大阪は食の都といわれますが、和菓子を忘れてもらっては遺憾です。私たちの先輩が継承し、培ってきたものは、貴重で大切なものなんです」と、西尾会長。「和菓子の職人には、茶、花、それに書と、学ぶべきことが多いのですが、継ごうとする若い人が絶えないのは、それなりに魅力があるんでしょう。だから、私たちも次の世代を担う若い職人がしっかり育つようにしていかないとね」

「しかし、和菓子も日本料理と同じで、伝統を継ぐだけでは発展がありません。進化させていくには、どうすればいいか、常に考えておかねば」と、西尾会長。「茶会用には、崩せない厳然たる決まり事がありますが、店頭で売る和菓子は、それこそ発想を柔軟にもち、常に新しいものを提案していく必要があります」

今や、和菓子にもバターや生クリームなど洋菓子と変わらない多様な材料が使われ、和洋の垣根はない。海外の菓子との交流も積極的におこなわれている。実は、二六会もすでに菓子研究団体と、“和”が消えているのだ。大阪の和菓子の職人たちが、これからどんな和菓子を作っていくのか、大いに期待される。

| 発足 | 昭和11年(1935年) |

|---|

[ 掲載日:2012年11月19日 ]