中国料理を中心とし 異ジャンルの料理人が集まる 深夜の勉強会

月に1度、北新地の中国料理店「避風塘 みやざわ」にて、真夜中の料理勉強会が開かれている。現在、メンバーは14名。中国料理の料理人をはじめ、最近では串揚げ店やイタリア料理などの料理人も仲間入りした。この会に名前は存在しない。だが、11月に開かれる勉強会で、第48回目を迎えるという。

「会発足のきっかけは、店のスタッフとのやりとりでした」とは、「避風塘 みやざわ」のオーナーシェフ・宮澤薫さん。曰く、「弟子たちに、私が作る料理の一部始終を見せたい。そしてでき上がった料理を食べさせす機会を作りたい。結果としてスタッフたちに向上心を持ってもらえたら」。そうして、系列店のスタッフ6名を集め、営業終了後に勉強会を行うことになった。会を重ねるうちに、「身内だけでやっていても刺激がない」と、自身が交流を持つ料理人に声をかけはじめることに。広東料理「民生」総料理長の岡本幸明さんをはじめ、「唐菜房 大元」国安英二さん、宮澤さんが香港修業時代に出会った「チャイナ・カウンターTAKE」の竹入博人さんなど、徐々にメンバーは増えていった。今では30代で独立を果たした、中国料理の若手シェフの姿も。

参加する料理人には2つのルールが与えられる。「ひとつは、来るならずっと来る。なぜなら参加シェフは皆、真剣な思いを持ち、来ている場所だから」。2つ目は「全員で片付けと掃除、床拭きまでして、毎回、勉強会を終了します。この2つのルールを徹底して守ってもらいます」と宮澤さんは話す。

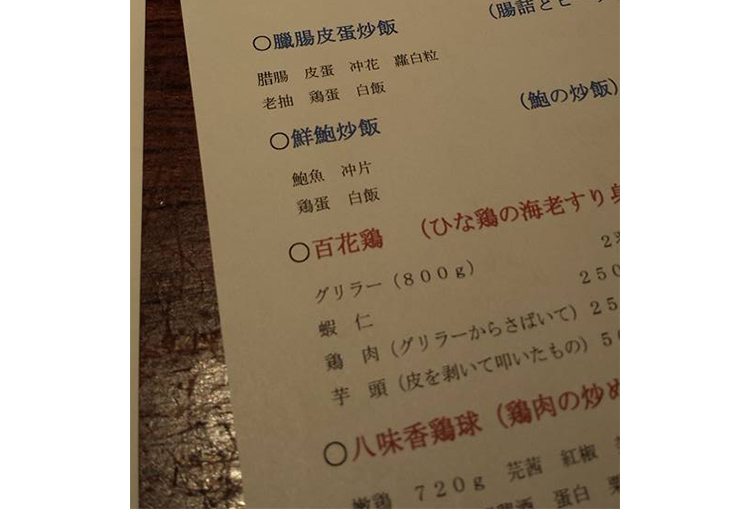

「辻調理師専門学校」中国料理の講師を22年務めていた、「唐菜房 大元」の国安さんがテーマを考えメニュ—を組み、そのメニュ—を受けた宮澤さんがレシピを書く。1度に10品前後の料理を供するが、うち約8品は宮澤さんが調理を一手に引き受け、残り2品はメンバーである2人の料理人が持ち回りで自分たちの技を披露。先日開かれた勉強会のテーマは「本来の仕事」だった。「昔の中国料理を掘り起こしたり、日本の中国料理店では食べられないメニュ—を披露しました」と宮澤さん。たとえば「鰻の揚げもの 金木犀ソース」は、宮澤さんが研鑽を積んだ香港「グランドハイアット」のスペシャリテだ。「25年前、香港ではワニやラクダなどヘルシーな肉が流行りでした。当時はカレー粉などで下味を付けていたこともあり今回、鰻にカレー粉を使って味を含ませつつ、表面を香ばしく揚げ、甘い香りの金木犀ソースを絡ませました。鰻に重曹をまぶすことで、ふわっ、さくっとした独特の食感が生まれます」。また、「骨付き牛カルビの煮込み」では、「牛スペアリブを野菜ジュースで1日半漬け込んだ後、焼き上げ、煮込みます」。この“野菜ジュース”とは、香味野菜や中国パセリ、麦芽糖、塩、ナンプラーなどをミキサーにかけたもの。「中国では本来、この野菜ジュースに肉などを漬け込む作業が当たり前のように行われていました。しかし、今ではその仕事もあまり見かけられない」。このように「本来の仕事」を軸とし、約10品の料理が披露されたのだ。この会で、メニュ—考案と料理1品を担当した国安さんは、会の意義についてこう話してくれた。「お酒を飲んで交流する料理人の会もあり、それはそれで有意義なものだと思うのですが、この勉強会は、料理をとことん追求する会。参加する皆が、常に真剣勝負。毎回、明け方まで行われる、ひじょうに実りの多い勉強会です」。広東料理「民生」総料理長の岡本さん曰く、「目標である料理人・宮澤シェフが目の前で自身の技を披露されることは、私にとって多大なる刺激になっています。しかも参加者はモチベーションが高い料理人ばかり。ですから皆さんの意気込みや気合いがすごく伝わる会です」。そして「チャイナカウンターTAKE」竹入さんはこう話す。「志が高い料理人が集まること自体、刺激になります。また普段、店ではできない古典料理なども取り上げて勉強させてもらえます。ですから、忘れがちなことから基本の部分まで、さまざまことを再認識できる会です」。また、「中華酒席 季し菜」の岸菜克美さんは、「自分の知っている範疇の料理を超えた、宮澤シェフの料理を勉強させてもらえるので、自分自身が飛躍できる素晴らしい集まりです。宮澤シェフのひと言も聞き逃したら損!という気持ちで参加させて頂いています」。「白鳳酒家」の瀧口浩史さんは、自店を構える奈良・大和高田市から参加しているメンバーのひとり。曰く、「私が作る料理は香港の料理が中心です。その点、この勉強会は中国のあらゆる地域の料理を作っている料理人が集まりますから、すごく勉強になります」。メンバーで唯一、イタリア料理人である「四十壱番」の葛西シェフはこう話してくれた。「基本的には中国料理のシェフたちの集まりです。皆さんすごいお方ばかりです。私としては、使ったことがない食材などを学ぶことができ、中国やイタリアなどジャンルに囚われず、勉強になることは大変多いです」。また、「中国菜 火ノ鳥(大阪・北浜)」の井上清彦さん。曰く、「僕の勉強会に対する思いとは、流行りや労働環境の変化で、今の中国料理ではあまり見なくなった料理や技術。それら中国の食文化を宮澤シェフや国安シェフから教えて頂くのは、なにものにもかえ難い経験です。そのノウハウを次の世代に引き継ぐのが新たな役割だと思っています」。大阪・肥後橋「ブリコラージュ チャイナシン」の白澤慎一さんは、「生涯勉強であることを、諸先輩達から改めて学べることはひじょうに貴重です。また、講習をする側になることで、過去の技術をブラッシュアップでき、それをアウトプットする機会を持てたことが非常に、大きい」と、この勉強会への意気込みを語る。対して、宮澤さんは「参加する料理人は皆、モチベーションが高い。そのなかに、メンバーそれぞれが身を置くことで、自店では経験することがない刺激を、どんどん受けてもらえたら」と言う。

最後に宮澤さんは、会の主旨に関してこう話してくれた。「技もレシピもすべて包み隠さず披露するのには理由があります。弟子はもちろんですが、そうじゃない料理人にも伝えていきたいと、ずっと考えていました。私の役割とは、料理人同士の輪を、どんどん広げること。これからも、自分自身のノウハウを次世代の料理人に伝え続けていきたいです」。

[ 掲載日:2015年11月30日 ]