偉大な3人の師匠

大阪・京町堀にある割烹「にしの」。床の間に見立てた設えも麗しい、凛とした数奇屋風の空間にて、店主・西野正拡さんは庖丁を握りながらも、朗らかに客を和ませる。18年5月開店。島之内の名割烹「太庵」で約10年、さらには「味吉兆」で2年の修業を経た末の独立だ。

「私には、3人の師匠がいます。彼らの背中を見続けることができたからこそ、今の自分がある」と、静かに語り始めてくれた。

「まずは親父の存在です」。料理の世界に入るきっかけを作ってくれた、1人目の師匠であり、堺で「鮨舟」を営む現役の寿司職人だ。店を手伝う母におんぶされ、赤ん坊の頃から父の姿を見て育った西野さん。中学生になると店に入らせてもらえることに。「掃除や洗い物などの手伝いをする毎日。そこで気づいたことがふたつあって。ひとつは、手を動かしながらも“顔で商売をする”のが父親だなと。お客様を楽しませる対面の接客、つまりカウンターならではの醍醐味を学んだ気がします」。そして、雑用を素早く丁寧にこなすコツも培うことができた。技術を磨く前段階の、食の仕事に携わる人としての基礎を、父の背をみて学ぶことができたのだ。

大学卒業後、1年間だけ実家の寿司屋で経験を積んだ西野さん。当時、客として出向いた「太庵」で、臨場感あるカウンター割烹ならではの味と技に衝撃を受けた。「割烹仕事をしっかり身につけたい」と、間髪開けずして店主に直談判。晴れて弟子入りすることができ、気づけば10年近くの歳月が流れた。そう、2人目の師匠が「太庵」の高畑 均さんだ。

「高畑さんからは、精神的なものをしっかり受け継がせていただいた気がします。あれほど丁寧に仕事をする料理人は、後にも先にも見たことがない」。仕込み中も営業中も、板場が乱雑になることがなく、綺麗な状態がずっと続く。「庖丁ひとつをとっても汚れたままというのが一切ないのです。洗い物が積み重なることもありませんでした」。心の内面を磨かなければ、技術の向上はない。西野さんはそう感じていたのだろう。雑用を、いかに素早く・丁寧に・完璧にこなすかに全力を傾けた。修業に入り1年目、初めて食材を触らせてもらえ、次第に仕事を任されるように。「食材に触ることができる有り難さ、今も忘れることができません。あの頃の初心を大切にしたい」と微笑む。

「太庵」での10年を経て、「季節感が散りばめられた、料亭ならではの細やかな仕事を学びたくて」、「味吉兆」の門を叩いた。「吉兆」の創業者、湯木貞一氏から暖簾をわけられた、言わずと知れた名料亭。高畑さんの修業先でもある。「味吉兆」主人・中谷隆亮さんが、西野さんにとっての3人目の師匠だ。「中谷さんは、茶の湯の精神に基づき、料理はもちろん、書、草花、建築をはじめ、すべてに精通しておられました。お付き合いされている方もすごい人たちばかり」。お茶会に出張料理人として出向く機会にも恵まれ、そこには乾山の器、李朝時代の青磁などが普通に存在していた。いつも良いもの、本物に触れることができたことは、西野さんにとって大きな財産となった。「季節を皿のなかに取り入れる、その表現方法にも中谷さんは卓越したものがありました」。たとえば秋なら、太刀魚の皮を70〜80℃の湯霜造りにし、表面の銀色を立たせる。その中央にウズラの温泉卵を添えることでお月見に見立て、大きな虫籠に盛り付け中秋の名月を演出。想像しただけで風流である。一方、「崩しの美学も、教わりました」。今の時季、たとえばアコウのお造りなら「ピシーッと美しく盛るのではなく、良い意味で適当に盛り付けると躍動感が生まれます」。

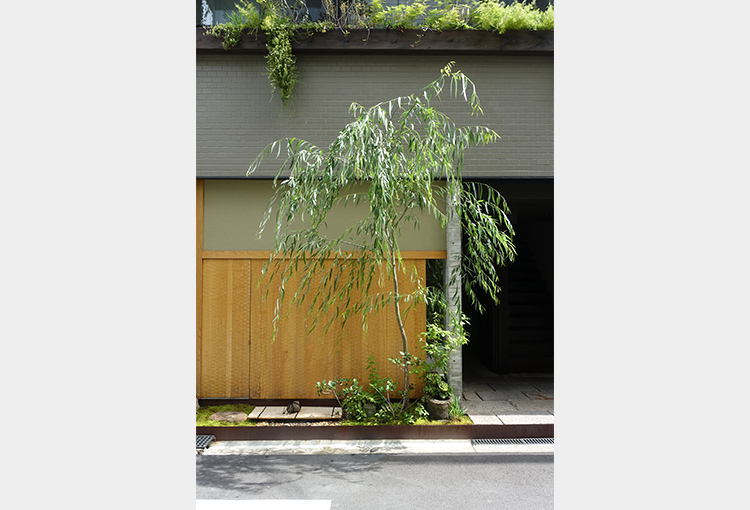

名店で磨いた技を、「にしの」ではおまかせコースで楽しませてくれる。でも堅苦しさは皆無。「夫婦でやっているんで、居心地よく食事を楽しんでいただける空間づくりを心がけたいです」と西野さん、奥様・佑紀さん共に始終にこやかだ。

父から学んだ人間味、「太庵」高畑さんの精神性とカウンター仕事、そして「味吉兆」中谷さんに教わった茶の湯の心、自然との融和が、西野さんの根底に息づいている。

[2019年5月28日取材]

| 住所 | 大阪市西区京町堀1-9-21 |

|---|---|

| TEL. | 06-6479-0456 |

| 営業時間 | 18:00〜20:00LO |

| 定休日 | 日曜 |

| コース | 15000円(税別) |

[ 掲載日:2019年6月20日 ]